Warum brauchen wir eine neue Lösung?

Weltweit ist Beton der meistverwendete Werkstoff. Bei der Zementherstellung entsteht allerdings klimaschädliches Kohlendioxid (ca. 700 kg CO2 je Tonne Zement) und geeigneter Bausand als Ausgangsrohstoff wird immer knapper. In manchen Regionen der Welt bilden sich bereits mafiöse Strukturen, die Sand illegal von Küstenlinien und aus Flussbetten rauben. Der Ressourcenverbrauch an Sand und Kies, welcher für die Herstellung von Beton benötigt wird, beträgt jährlich rund 40 Milliarden Tonnen. Bildlich dargestellt könnte aus dieser Menge Sand eine Mauer mit einer Breite und Höhe von 27 Metern um den Äquator gebaut werden.

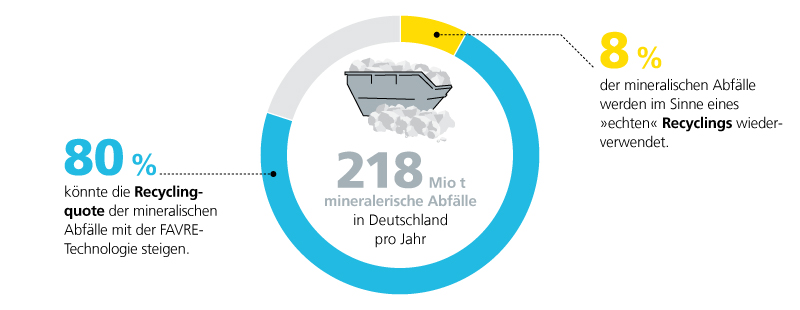

Allein in Deutschland fielen 2018 laut der Kreislaufwirtschaft Bau mehr als 218 Millionen Tonnen mineralische Abfälle an. Grundsätzlich ließen sich aus dieser anthropogenen Rohstoffquelle die Rohstoffe recyceln. Bislang gibt es jedoch kein geeignetes Verfahren, mit dem Sand und Rohstoffe für die Zementherstellung in großem Stil aus Bauschutt zurückgewonnen werden können. Zurzeit werden lediglich acht Prozent des Abfalls im Sinne eines Recyclings wiederverwendet. Ungefähr 70 Prozent des Altbetons wird als Straßenunterbau verwendet.

»Das ist aber kein Recycling, sondern ein Downcycling«, sagt Dr. Volker Thome, Leiter der Abteilung Mineralische Werkstoffe und Baustoffrecycling am Fraunhofer IBP. Echtes Recycling wäre es nur dann, wenn aus Altbeton neben der Gesteinskörnung auch wieder Rohstoffe für die Zementproduktion gewonnen werden könnten. »Allein die Rückgewinnung von hochwertigen Zuschlägen aus Altbeton könnte die Recyclingquote ungefähr verzehnfachen und damit auf eine Quote von bis zu 80 Prozent steigern.«

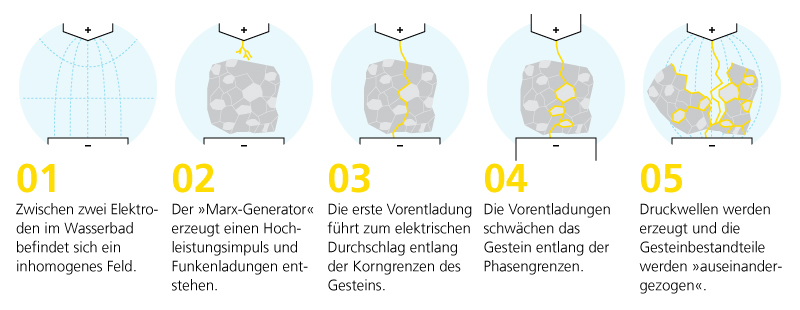

Im Projekt FAVRE bereiten Dr. Thome und sein Team ein neues Verfahren zum Recycling von Bauschutt für die industrielle Anwendung vor. Den Forschenden ist es gelungen, mithilfe von »ultrakurzen Blitzen« Altbeton in seine Bestandteile zu zerlegen und ihn so aufzubereiten, dass die Fraktionen als klimafreundliche und ressourcenschonende Ersatzstoffe für die Zementherstellung zur Verfügung stehen.